我们有多个微服务,其中 认证/授权(判断某个用户已经登录了,或者有没有权限)非常重要。

认证授权方式

- 授权内置模式:每个微服务内部都做拦截授权,缺点:无法集中做权限控制。

- 授权网关模式:做一个统一的网关微服务进行拦截,缺点:需要多写Pb文件,可能透传gRPC。

- 外部网关模式:Istio网关等,缺点:标准化了,不够灵活,有时候需要自己写插件。

授权网关

我们期待解耦,非侵入性,选择第二种:

- 微服务之间在内网互通,可以互相访问(业务上要避免死循环),不需要认证/授权。

- 流量通过统一的网关服务入口进来,客户端需要使用微服务A的功能时,是通过请求网关服务,网关服务先经过

auth/account微服务进行认证/授权,授权检查通过则将流量放到下游的微服务A,检查不通过直接告知客户端。

不同的微服务暴露不同的 gRPC 方法,网关需要起到服务路由和拦截认证/授权的功能。

client --> gateway服务(请求微服务auth/account拦截认证/授权) --> 微服务A/微服务B

也就是说gateway服务做聚合接口功能,并承担认证/授权角色。

JSON Web Token (JWT)原理

JSON Web Token (JWT)是一个开放标准(RFC 7519),它定义了一种紧凑的、自包含的方式,用于作为JSON对象在各方之间安全地传输信息。该信息可以被验证和信任,因为它是数字签名的。

什么时候你应该用JSON Web Token

- Authorization (授权) : 这是使用JWT的最常见场景。一旦用户登录,后续每个请求都将包含JWT,允许用户访问该令牌允许的路由、服务和资源。单点登录(SingleSignOn,SSO)是现在广泛使用的JWT的一个特性,因为它的开销很小,并且可以轻松地跨域使用。

- Information Exchange (信息交换) : 对于安全的在各方之间传输信息而言,JSON Web Tokens无疑是一种很好的方式。因为JWT可以被签名,例如,用公钥/私钥对,你可以确定发送人就是它们所说的那个人。另外,由于签名是使用头和有效负载计算的,您还可以验证内容没有被篡改。

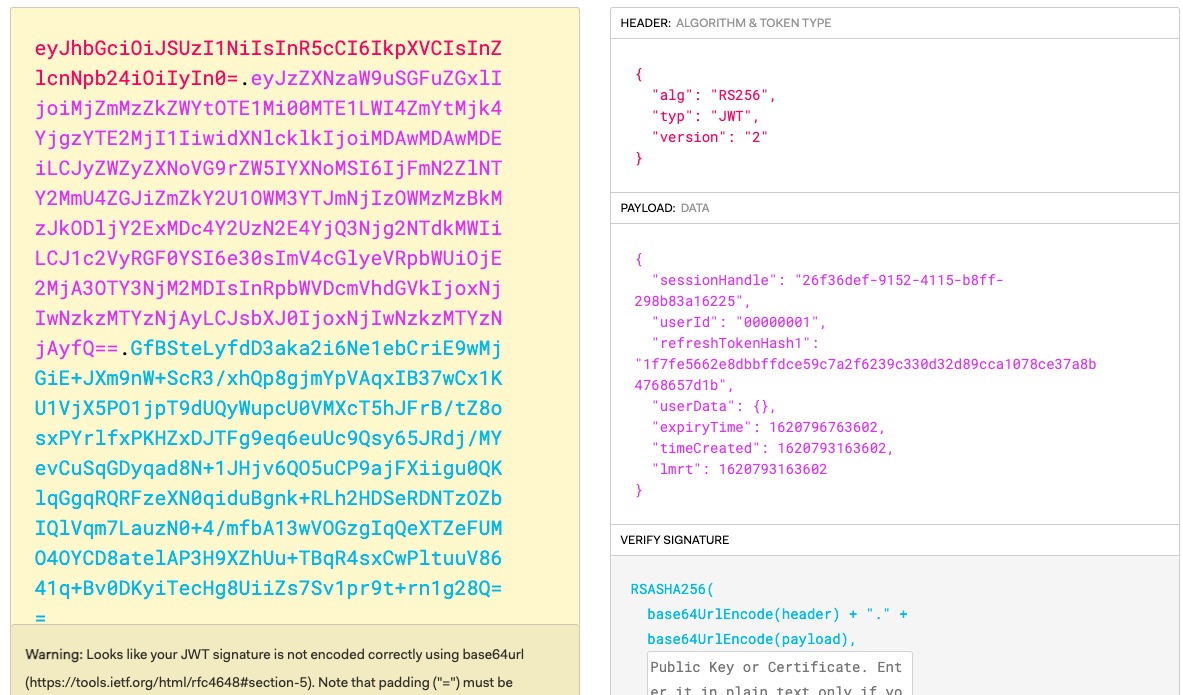

JSON Web Token的结构是什么样的

JSON Web Token由三部分组成,它们之间用圆点(.)连接。这三部分分别是:

# Header.Payload.Signature

Header

Payload

Signature

因此,一个典型的JWT看起来是这个样子的:

xxxxx.yyyyy.zzzzz

接下来,具体看一下每一部分:

Header,header典型的由两部分组成:token的类型(”JWT”)和算法名称(比如:HMAC,SHA256或者RSA等等)。

例如:

{

'alg': "HS256",

'typ': "JWT"

}

然后,用Base64对这个JSON编码就得到JWT的第一部分。

Payload,JWT的第二部分是payload,它包含声明(要求)。 声明是关于实体(通常是用户)和其他数据的声明。声明有三种类型: registered, public 和 private。

- Registered claims : 这里有一组预定义的声明,它们不是强制的,但是推荐。比如:iss (issuer), exp (expiration time), sub (subject), aud (audience)等。

- Public claims : 可以随意定义。

- Private claims : 用于在同意使用它们的各方之间共享信息,并且不是注册的或公开的声明。

下面是一个例子:

{

"sub": '1234567890',

"name": 'john',

"admin":true

}

然后,用Base64对这个JSON编码就得到JWT的第二部分。

注意,不要在JWT的payload或header中放置敏感信息,除非它们是加密的。

Signature,为了得到签名部分,你必须有编码过的header、编码过的payload、一个秘钥,签名算法是header中指定的那个,然对它们签名即可。

例如:

Signature = HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), secret)

签名是用于验证消息在传递过程中有没有被更改,并且,对于使用私钥签名的token,它还可以验证JWT的发送方是否为它所称的发送方。

示例:

JSON Web Tokens是如何工作的

在认证的时候,当用户用他们的凭证成功登录以后,一个JSON Web Token将会被返回。此后,token就是用户凭证了,你必须非常小心以防止出现安全问题。一般而言,你保存令牌的时候不应该超过你所需要它的时间。

无论何时用户想要访问受保护的路由或者资源的时候,用户代理(通常是浏览器)都应该带上JWT,典型的,通常放在Authorization header中,用Bearer schema。

header应该看起来是这样的:

Authorization: Bearer

Tokens存储在客户端。完全无状态,可扩展。我们的负载均衡器可以将用户传递到任意服务器,因为在任何地方都没有状态或会话信息。

JWT方式将用户状态分散到了客户端中,可以明显减轻服务端的内存压力。

服务器上的受保护的路由将会检查Authorization header中的JWT是否有效,如果有效,则用户可以访问受保护的资源。如果JWT包含足够多的必需的数据,那么就可以减少对某些操作的数据库查询的需要,尽管可能并不总是如此。

在任何地方都可以解码JWT的内容信息,你可以使用 https://jwt.io/#debugger-io 进行测试。

缺点

由于是无状态的,所以无法撤销 Token,只能被动过期。

解决: 改造成有状态的形式。